找回被剥夺的力量——专访斯坦福性侵案受害者香奈儿·米勒

| "如果你是唯一一个坚持己见的人,你大概率会觉得自己疯了,而当大多数人都这么想(觉得你疯了)时,受害者就更容易保持沉默"

本文首发于南方人物周刊 文 | 特约撰稿 傅适野 发自北京

图/Mariah Tiffany

2015年1月,22岁的香奈儿·米勒参加斯坦福大学的一个派对时在户外空地上被性侵。更确切地说,在医院醒来后,她被告知有人性侵了她。她以一种无知无觉的方式,近乎赤身裸体地被抛进这个故事——一个在接受检查时、在警察询问时、在法庭上面对三百多个问题的质询时、在一次又一次被迫讲述时才慢慢拼凑出来的故事。

率先走向公众的故事版本是:《斯坦福日报》"警察日志"版块的一条要闻写道,"周日,1月18日,凌晨1点,一名男子在洛米塔路附近因强奸未遂被逮捕并送往圣何塞监狱。"在新闻中,她第一次得知侵害者的姓名:布罗克·特纳。这位在斯坦福大学读大一、三获全美高中游泳冠军、在两项自由泳比赛中保持州纪录的白人男性,是报道中的绝对主角——他星光熠熠,仿佛"强奸未遂"只是他无量前途上一颗微不足道的绊脚石,一个微小但终将被清除的路障。"如果特纳被定罪,这名2012年伦敦奥运会美国选拔赛参赛者可能面临最高十年的监禁。"

而在这样的叙述中,香奈儿·米勒是喝了两杯威士忌、两杯伏特加,和姐妹一起走出兄弟会派对后晕过去的寂寂无名者。"一个大学毕业生在兄弟会做什么?""她为什么要喝那么多酒?""她不是很享受吗?"——他耀眼而可怜,是不小心犯错但终将迷途知返的少年;她黯淡而不值得同情,是在错误时间出现在错误地点做出了错误举动的女性。

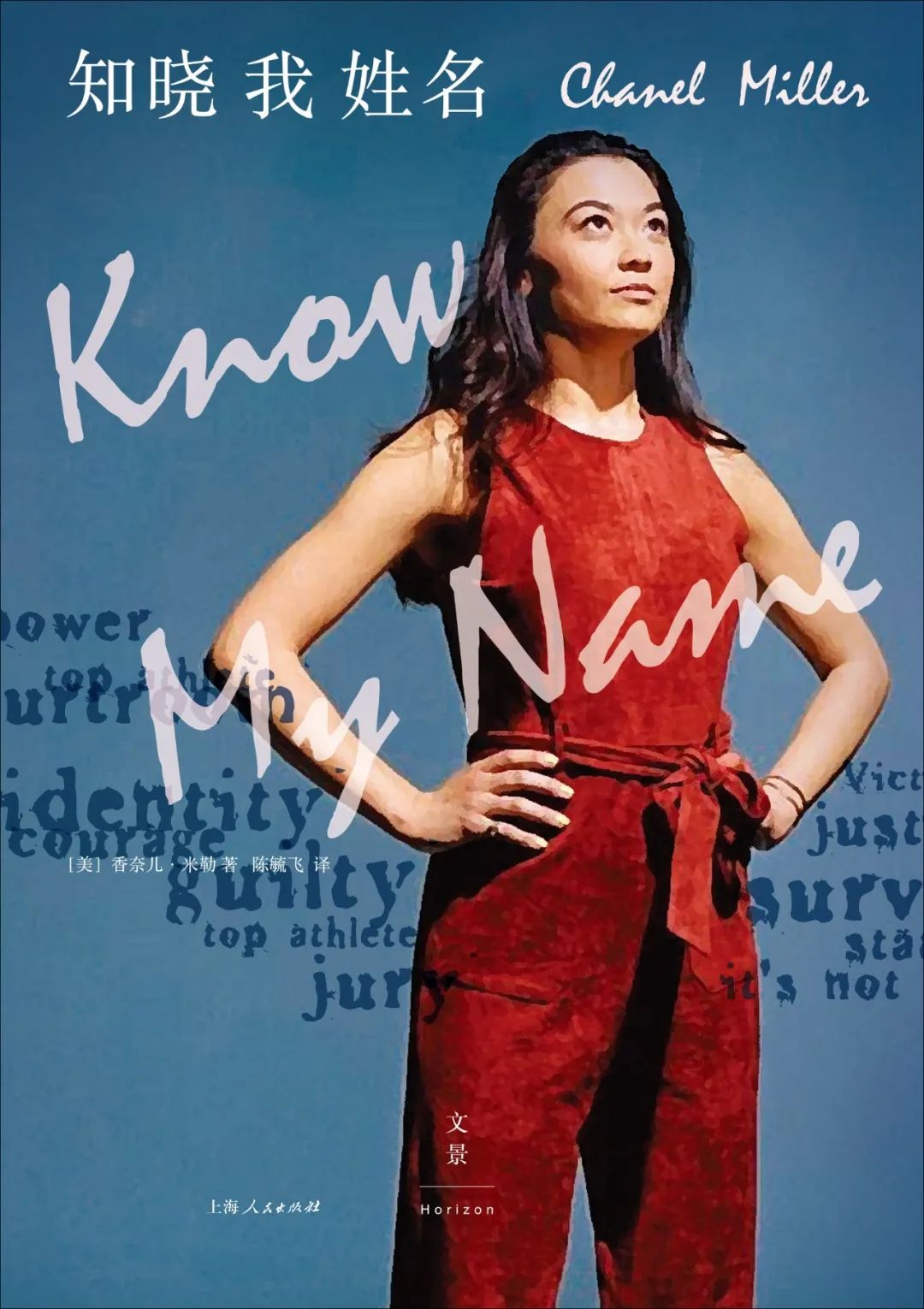

在香奈儿·米勒围绕此案写成的《知晓我姓名》的前言中,她写道:"过去的生活离开了我,而新的生活开始了。为了保护隐私,我有了一个新的名字:我变成了埃米莉·多伊。"香奈儿·米勒和埃米莉·多伊开始频繁地相遇又躲闪、和解又碰撞、缴械又缠斗。前者希望回归正常生活,努力工作好好恋爱,在父母面前"扮演"曾经那个乖巧温和的女儿,在妹妹面前继续做那个会照顾人的姐姐。后者却可能在任何时间任何地点以各种意想不到的方式探出头来提醒她,所谓的常态不复存在。

接下来的一年中,她反复在律师、检察官、法官、警察、陪审团面前回到2015年1月的那个晚上。2016年6月3日,法院给布罗克·特纳的判决是"在县监狱服刑六个月"(他最终只服刑了三个月)。法官珀斯基量刑的理由是,特纳年轻且没有犯罪前科,"恐怕坐牢对被告有严重影响。"特纳的父亲则在法庭中陈述:"他的一生再也不会如他所梦想的那样,他曾经为梦想如此努力。他青春韶华因20分钟的行为而毁于一旦,这是非常沉重的代价。"也是在这个法庭上,香奈儿·米勒,以埃米莉·多伊的身份宣读了自己的受害人影响陈述。

"你不了解我,但你曾进入我,这就是我们今天在这里的原因。"在这封长达12页的、7316字的受害人陈述中,香奈儿·米勒这样写道。这篇陈述在2016年9月被发布到新闻网站Buzzfeed上,四天里有近1100万人阅读(后来达到1800万)。9月30日,时任加州州长杰里·布朗紧急签署了两项严惩性侵罪犯的新法案。2018年6月5日,该案主审法官珀斯基以本地62%的投票被罢免。

来自世界各地和社会各界的回响给了香奈儿·米勒继续抗争的动力,同时让她意识到,有必要"潜入更深的地方,回到原点","需要倒退才能再次前进。"

她回顾在法庭上如何看到自己身体的各个部分被放大、被定格。她观看自己,像是在观看一个被肢解的他者。她还回顾自己如何像一只被诱捕的小动物,逐步走入辩方律师用层层密布的话语和设问为她设下的"圈套"。在一次次的讲述中,在一次次与制度以及权力机关的对垒中,她一点点发现系统的裂缝和问题——"问题出在系统身上,而不是我身上。"

她回顾家人和爱人如何以最大程度的爱和耐心陪伴她、包容她、安慰她,来自世界各地的陌生人如何声援她、支持她、鼓励她,有人向她敞开心扉,说出类似的经历和感受。这些身边的陪伴和遥远的回响让她一次次坚定自己的信心和信念,在俯身拾起自我的碎片的同时,更多地面向公众发出自己的声音。

上述过程都呈现在这本《知晓我姓名》中。这本书既是从埃米莉·多伊到香奈儿·米勒的转变,也映照了其间美国MeToo运动兴起所带来的文化上的转变。"在这件事发生之后我纠结了很长时间要不要公开我的身份,但在MeToo运动发生后,我看到在公众视线内已经有很多幸存者,而如果我站出来,我将成为其中的一员,我从中获得了力量。"香奈儿在接受《南方人物周刊》采访时说。

"愤怒意味着回击的愿望"

人物周刊:这本书提供了一种纪录片式的记录,一条线索是随案件展开的客观时间线索,另一条是你自己的心理和情绪变化。从艾米莉·多伊到香奈儿·米勒的变化过程,是两个角色试图保持平行但却不断交织和碰撞的过程,也是和外界加诸你身上的所有标签和偏见斗争的过程。这两条线索都非常细致生动,你为什么想到采取这样一种写作方法?

香奈儿·米勒:当我需要不断重复这个案件时——在医院、在警察局、在听证会、在审判中——我考虑的是重复会让整个过程变得乏味,并且很多人都大概知道这个案件的来龙去脉。所以我想如果要写一本书,要怎么让它变得有趣一点。

重要的是即便我每一次出现在公众面前,看上去在讲同样的故事,但讲述者在不断成长。人们阅读这本书并且投入其中并不是想知道案件如何发展,而是在目睹我的变化和成长。即便我一次次重复,区别在于第一次讲这件事时,我没法做到不哭,没法做到不愤而离席,没法做到不失控或不感到恐惧。但到最后,我完全能够控制自己了。看着一个人逐步生成主体性、对自己的故事和经历逐步有了掌控是非常有力量的事。

每一次讲述后,我都恢复得更快。我第一次走上法庭后有强烈的挫败感,起初我需要很长的恢复时间,我很容易觉得难过。如今,我可以在谈论这件事后马上去吃午饭。很重要的一点是让人们意识到这段经历并不能吞噬一个人,虽然你不能完全摆脱这段经历,但是你可以变得强大,你能随身携带它,让它变成你自身的一部分,这样的话你就不会对此感到恐惧。

人物周刊:如你所说,书中展示的成长非常重要,在这个过程中让我印象深刻的一点是你写到自己的失控、写到自己情绪的发泄,写到愤怒,尤其是对他人的而非对自己的愤怒,这是在之前类似的"幸存者写作"中很少看到的,以前她们写的更多的是恐惧,即便有愤怒也是对自己的愤怒。但你非常直接地表达了自己的愤怒和尖叫,你如何看待这种情绪?这种愤怒里是否蕴含一种建设性和创造性的力量?

香奈儿·米勒:我认为表达愤怒非常困难,但同时非常重要。困难在于走上法庭,为了赢得信任,我不能表达愤怒,否则我会显得非常有攻击性,会被认为十分不礼貌。在法庭上你必须是讨人喜欢的,必须是平静的。但我无处释放,最后把这种情绪发泄到我的家人和伴侣身上。被那种愤怒掌控是很可怕的。

但我的确认为、也在书里写到,愤怒是一种你站在自己这边的标记,也就是说你终于回到自己的角落里了。你开始感到愤怒,意味着你开始为自己而战,你有了回击的愿望。因此只要这种愤怒不至于百分百吞噬你,意识到这种愤怒是有益的。

在我写书和受害者影响陈述的过程中,我都小心翼翼地处理不同类型的愤怒。我本来可以告诉攻击我的人说我恨你,你去死吧,但我想呈现的不是这种愤怒。愤怒的根源是伤害,我被深深地伤害了。所以我告诉自己,我会愤怒,但同时希望能表达出我愤怒仅仅是因为你伤害了我。

"改变并非总是负面的"

人物周刊:书中提供了大量庭审细节,包括你和检察官以及辩方律师的互动,还有你回答的几百个问题。为什么收录这些内容?

香奈儿·米勒:把这些问题和细节放进书中是必要的。当我在法庭上面对询问时,我并没有真正明白到底发生了什么。询问的节奏非常之快,我需要直接回答问题,试图跟上节奏。当一切询问结束,我请求查看所有法庭文书——法庭文书公开可查——我拿到的是上千页的文书,记录了两周半内我在法庭上经历的一切。当我查看我的交叉询问时,我才开始考察询问者组织每一个问题的方式,我意识到他是多么有策略和技巧,他的问题不是开放而是引导性的,所有问题的措辞方式都在引导我抵达某个特定的方向。这个感觉就像我是一头一直被牵着鼻子走的动物。但我在法庭上的时候非常紧张,根本没有意识到他组织问题的方式如何改变了我的回答。

因此我认为我必须揭露这一机制——你如何进入一个预设了和你对立的立场的系统。这一系统依赖辩方律师的声望和律师费,而非你故事和经历的真实与否,这让我十分愤怒。

同时我也认为整个庭审并不关乎这个故事本身,而是在慢慢地夺走你的自信心,让你变得渺小、自我怀疑。在法庭上我的感觉像是让我原地转圈然后跑步,我会丧失方向感,会感到眩晕,以至于到最后我在想的是:我能相信自己吗?或者是我真的记得当时发生了什么吗?

人物周刊:你在书里提到你花了很长时间才明白,治愈不是前进,而是不断地返回去寻找某种东西。从你的书写过程也能看出来,事情发生后,你试图把这些情绪封存,让生活回到正轨。你试图逃避,但后来发现自己做不到,不仅因为客观因素(比如检察官、警察的电话,一次次的庭审程序),而且你内部的情绪也有反应。因此这几年也可以看作是你从逃避它到接受它、与它共存的过程。这个转变是如何发生的?哪个点或哪件事情让你意识到这种转变?还是说这是个无法被量化和标记的过程?

香奈儿·米勒:人们会说,这件事永远改变了她,这是对的,但这并非总是负面的。为了生存下来,我发展出很多正面的积极特质,我现在知道如何为自己争取权益,我知道永远不要容忍我接受限度以下的行为,我也能更加自信和笃定地说出我所坚信的原则。以前我不是这样的。我以前特别安静,没在公开场合做过演讲,也没什么主见。在这本书前面的部分,我提到希望把这段经历放在一边,希望它离我远一点,但我目睹它一点点移动到我生活的中心。有的伤害不是一时半会能被看见的,它可能会在你的体内存活很久,只有当你放慢生活的脚步或者按下暂停键足够久的时间,它才会慢慢浮现,且以不同的方式显现,比如愤怒,比如总感受到哪里不对,比如觉得我不是我自己。你觉得我人还在这,毫发无损,但实际上我看待世界的方式已经完全变化。我现在晚上出行会变得更加警觉和紧张,这很难克服。所以我要找到一种方法让这种变化往能帮助我的方向发展,而不是将我毁灭。

从一开始我拒绝、讨厌讲述,到后来几乎每天都在讲述这个故事。我感觉更能理解他人,也更能理解这个世界了。这件事让我更能理解世界上很多女性所经历的事情,我很庆幸自己有分析和讲故事的背景以及我所接受的时刻注意自己情绪的训练,它们让我能够把这段经历写下来。最后我意识到我是千千万万女性中的一个,而当我意识到我是一个巨大群体的一员时,我想的是我要做点什么让情况有所好转。

2016年9月2日,布罗克·特纳在县监狱服刑三个月后离开

"整个系统是错的,错不在我"

人物周刊:你提到更加理解他人和世界,这其实也是"同理心"的一种表现。你如何看待"同理心"?你在书里写:"法官给了布罗克一种我永远也得不到的东西,那就是同理心。我的痛苦从来不比他的潜力更有价值。"法官对布罗克的同理心是不是一种男性之间的同盟感,以及他对女性处境和命运的漠视?

香奈儿·米勒:这种"同理心"是危险的,与其说它是一种作为人类的同理心,不如说正如你所言是一种男性同盟。对法官来说,他更容易将自己投射到加害者而不是我的生活上。他仿佛在这位运动员身上看到一个年轻版本的自己。这让他变得非常"有人性",并且认为同为人类大家都会犯错误,但法官看不到加害者是个罪犯。

如果你去看媒体和美国的文化,绝大部分时候白人男性是主角,我们都已经习惯了。所以如果你看一开始与此相关的媒体报道,其中大部分把他塑造成男主角,认为这是他的故事,我是配角。但我认为现在在美国,边缘群体开始试图重回中心位置。

人物周刊:除了法官对布罗克的同理心,我在书里体会到更多的是你作为作者、作为受害者的同理心。一方面我很珍惜这种同理心,能看到你在努力地为他人着想,会说写这本书不是为了控诉个人,而是为了控诉整个制度,所以除了加害者,其他人的名字都不会出现。但另一方面我也在想,如果你(或者很多女孩子)没那么有同理心,生活会不会好过一些?

香奈儿·米勒:我不想提及具体名字的另一个原因是,如果这仅仅是和斯坦福相关的一个案子,这个事情就会被简化,变成一个个体事件。一旦斯坦福宣布他离开了校园,这个问题就解决了,它就无法成为一个更大的问题的象征或标志。

相较于一个个体是谁,我更关心的是他到底从何处获得了这种信心,能让他做出这种行径。是什么样的正在运行的结构让他觉得这种行为是恰当的,让他觉得这么做之后能顺利脱身,让他即便被抓了也能说谎。

至于要不要变得"没那么有同理心",绝对要。我也经常为此困扰。我的另一半总是非常自信,我经常特别疑惑,为什么他不会走进一个房间然后思考一下是不是在座的人都感到舒适,不会思考要不要把他人的情绪放在自己的情绪之前考虑。此前我更多的是考虑别人,比如我走上法庭的时候想的是如何取悦所有人,我要穿对的衣服,我希望确保我说"正确"的话。

但后来我想明白了,我身处其中的整个系统是错的,错不在我。因此我不再对取悦系统有兴趣了。然后我开始思考我需要什么,我作为幸存者需要如何被看见、如何被照顾——因为整个社会都没有提供这些给我们。也许这也不是"没那么有同理心",而是更加关注自己的意见和内心的声音。

人物周刊:有时候是知易行难,因为整个系统的结构是弥散性的,包裹着每一个人,即便你知道自己是对的,但如果你这么做,你看上去就是错的。当一种结构在短期内无法改善时,个体该如何行动?

香奈儿·米勒:就拿我的案子来说,你能看到发声人数的变化。如果你是唯一一个坚持己见的人,你大概率会觉得自己疯了,而当大多数人都这么想(觉得你疯了)时,受害者就更容易保持沉默。对我来说,看到那么多有类似经历的女性站出来讲述自己的故事是一种确认——怎么可能这么多人都疯了?也是在这个过程中,我开始意识到转机。

个体的遭遇能够得到反馈和认可,是非常重要的。比如在美国,每次黑人被射杀的时候,人们走上街头抗议,你能马上找到和你一样愤怒的人。所以我希望受害者能找到彼此,能建立一种联结感,这也是我决定公开姓名站出来的原因之一。我相信越来越多人会意识到这点,意识到他们有言说的权利,因为他们的言说是值得珍视的。我的目标是为那些被剥夺了力量的人赋权。

2016年6月12日,美国加州,斯坦福大学学生在毕业典礼上抗议强奸案侵害者被轻判,要求解雇法官

"系统无法正常运转时公众就会发声"

人物周刊:你提到人们彼此发现和确认是重要的。你的案子从2015年持续到2019年。2017年10月美国开始了大范围的MeToo运动,这对你的案子是否有影响?

香奈儿·米勒:很多人都不知道什么是受害者影响陈述,在写之前我也不知道这是什么。我想在MeToo运动之前很多有类似经历的人没有机会说出这样的经历对他们的影响,因为长久以来我们都将这些事情视为私人事务。其实在这件事发生之后我纠结了很长时间要不要公开身份,但在MeToo运动发生后,我看到在公众视线内已经有很多幸存者,而如果我站出来,我将成为其中的一员,我从中获得了力量。

人物周刊:在案子刚被报道的时候,舆论倾向于保护加害者、为他辩护,但对受害者却极为苛刻,甚至要求受害者完美。2016年你的陈述发表在Buzzfeed后迎来了一个舆论反转,这篇陈述在互联网上获得了巨大关注,也引发了之后的网络签名、抗议活动还有一众名人(包括政界人士)的关注。你如何看待互联网的力量以及这个以互联网为依托的舆论转折?

香奈儿·米勒:这种力量让我觉得恐惧,因为它促使我思考那些我们无法听到的类似的故事——如果我没有发布这个陈述,就没有这种公众愤怒的爆发。即便到现在我都觉得有太多声音因为没有渠道而被淹没了。

其实当时我在法庭上读完这篇陈述后有点难为情,因为我觉得自己特别脆弱,并且无人关心。我当时真的有一种存在感危机,就是觉得自己是世界上一个极其渺小的个体,除了我家人之外有谁真的关心我?

但受害者陈述发布到网上后,我意识到有1800万人真的在乎。同时目睹权力的变化也很有意思,我从一个寂寂无名者变成一个有话语权的人。当法官在2018年被罢免时,我想的是从一开始你就不应该看轻我。

人物周刊:舆论的一大特点是媒体或公共讨论倒逼司法,或者是在司法不作为的情况下用舆论力量对加害者进行"审判",你如何看待这种审判,这种审判的边界在哪里?

香奈儿·米勒:当系统无法正常运转时公众就会发声,如果系统运转正常,那么我们就不必公开言说系统的混乱。所以我觉得这更多的是一种当权者失败或者无法负责的暗示,这就是我们愤怒的原因。同时这种公共意见也代表着一种无助——如果法庭不能给强奸犯定罪,他就能够继续逍遥法外,继续犯罪,继续伤害别人。释放他意味着一种错误示范,即每个人都可以像他一样行动而不受惩罚。我觉得一个很普遍的错误观念是很多人是从男性的角度来考虑这件事的,仿佛这仅仅是他的事情,事关他的前途,但实际上这事关对我们的保护。所以这不是猎巫行动,这是群体性保护。我们这么做是为了确保类似事件不会再发生,保护我们的朋友和未来的孩子。我时常要澄清的一点是我不是在对抗他,而是在为自己争取权益。

香奈儿·米勒的作品《我的曾经,我的现在,我的将来》

"美国主流社会对亚裔女性的描述和刻画少得可怜"

人物周刊:你在书中提到和你打电话的警官在受害人的种族一栏勾选了"白人",而你实际上是华裔,后来你的文章在Buzzfeed上被广泛传播,也有少数发现你身份的人用种族歧视的言论攻击你。在前者中你的种族身份被忽视,在后者中你的种族身份被强调,在整个案件受理包括后续媒体发酵的过程中,你觉得种族因素在其中起到何种作用?

香奈儿·米勒:在美国主流社会,对亚裔女性的描述和刻画少得可怜。即便有,也大多是一些配角,没有情绪的变化起伏和细微的差别,她们看上去更加顺从,很少公开表达自己的观点。所以我认为他们从一开始就不觉得我是个威胁。每次说话我都会哭,我觉得他们把这点理解成了一种软弱或者弱点。但我知道自己哭是因为这个事情太困难了。他们认为即便我对判决不满也无所谓,因为我不会发出什么巨大的声响。但我拥有巨大的能量,我在大学的诗歌比赛获过奖,我能够写作。

所以当我站出来并且公开我的名字时,我希望人们知道我是谁,包括我亚裔的身份,我希望大家知道年轻的亚裔女性正在成为积极的行动者,正在发出自己的声音,我们的声音比你们分配给我们的无名小卒的角色要响亮得多。我希望重新定义亚裔女性,我希望成为这种重新定义的一部分。

在我的成长过程中,我基本没有在主流媒体或者新闻上看到过和我类似的女性。但这种女性模范很重要,因为它告诉你成长和未来的可能性。每当我对采访或者公开言说感到紧张时,我会想到我的言说可能会让其他人感受到力量,这对我来说很重要。

我在我妈妈身上也感受到这点。她非常开明,也非常支持和鼓励我,主流媒体上对亚裔母亲"虎妈"的刻板印象完全不符合我妈妈的形象,也是在她身上我感受到媒体对亚裔的塑造和实际情况的偏差,感受到我们作为亚裔的故事和经验在主流世界的极度缺失,这反过来也坚定了我作为亚裔发出自己声音的决心。我希望写下我们的故事,让这些对我们的描述变得更加准确。

人物周刊:看你的书能感受到你对文学的热爱,在这几年间,文学是否为你提供了一个庇护所?

香奈儿·米勒:每当我沮丧的时候,我就会去逛书店。书籍是一种安慰——无论你经历了什么,都有人在你之前经历过并且已经将它记录下来,这一点十分有助于祛除耻感。每次阅读都像是我和作者之间的私人对话。而当我写作时,我会回想起我在书店遇到的书,我希望和这些作品发生关联,我想写这样的作品。

起初我不知道如何应对这种困难的状况,我不知道如何向家人讲述这件事,我不知道该期盼些什么,所以我写这本书的时候是把它当成一个情感指南,或者情感地图,确保将我的家人都囊括其中,确保将这件事对他们的影响也囊括其中。每一个进入类似地貌的读者都可以参考这个地图。英语有26个字母,我如何对这26个字母进行排列组合,从而让读到这本书的人感受到一些情绪并且有所收获,这很神奇、很有挑战性。如果你是以一种脆弱和疑惑的状态进入这本书,然后走出来的时候能够更加自信,更加了解自己在这个世界所处的位置和扮演的角色,我就觉得自己成功了。我希望我这本书和我写下的经历能让我们的生活变得没那么艰难。

来源:南方人物周刊 |