| 微小的声音:《奶酪与蛆虫》译后记 文丨鲁伊

我很喜欢的一段圣经经文,出自《旧约·列王纪上》第19章。上帝向先知以利亚显现,“在他面前有烈风大作,崩山碎石,耶和华却不在风中;风后地震,耶和华却不在其中;地震后有火,耶和华也不在火中;火后有微小的声音。以利亚听见,就用外衣蒙上脸,出来站在洞口。”

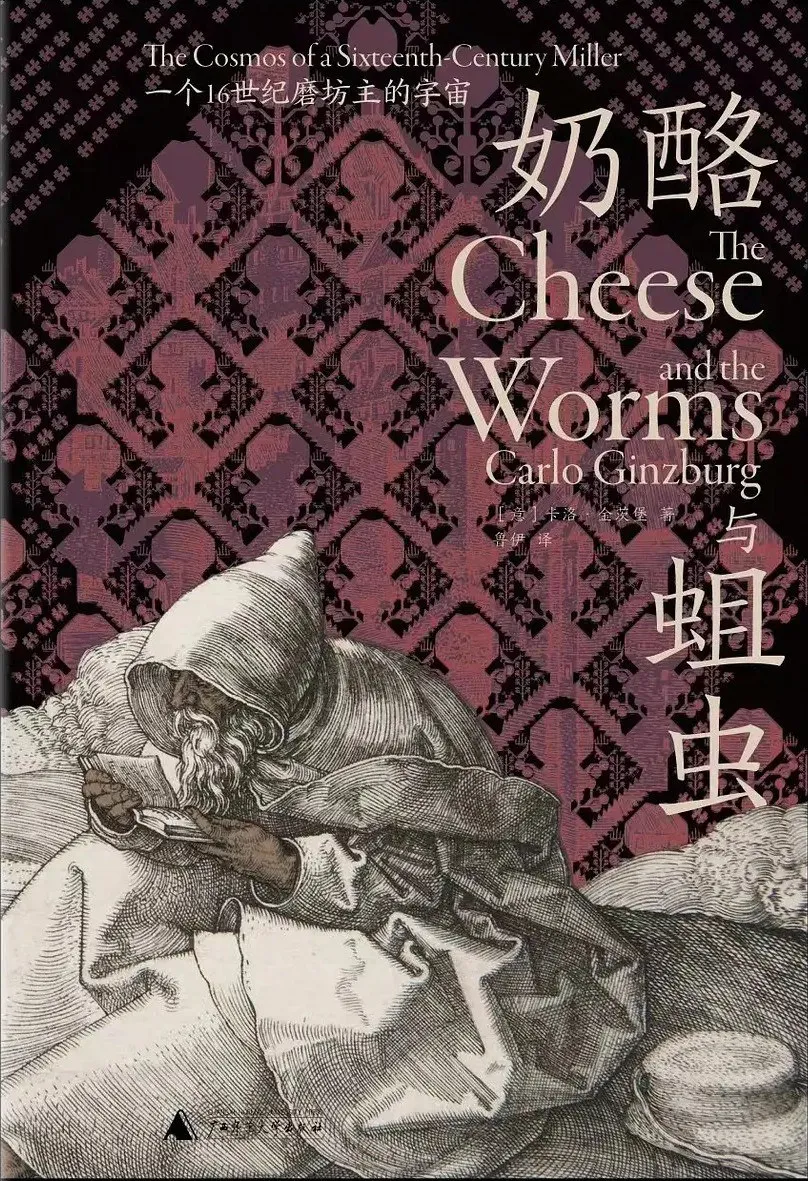

前几天,在豆瓣上翻看《奶酪与蛆虫》的书评,一位读者写道:“本书确实写出了一个凡人身上的神性”,顿时便让我生出了知音之感——一年前,正是梅诺基奥这个16世纪磨坊主发出的微小声音里的沛然神性,吸引了并不觉得自己拥有“金刚钻”的我,接下了将此书译成中文的“瓷器活”。恰如卡洛·金茨堡在《奶酪与蛆虫》的前言中反复提及的,世界上许多事情,都纯出偶然,其中包括他的研究,也包括我与这项研究的意外邂逅。

01我的第一反应,是拒绝

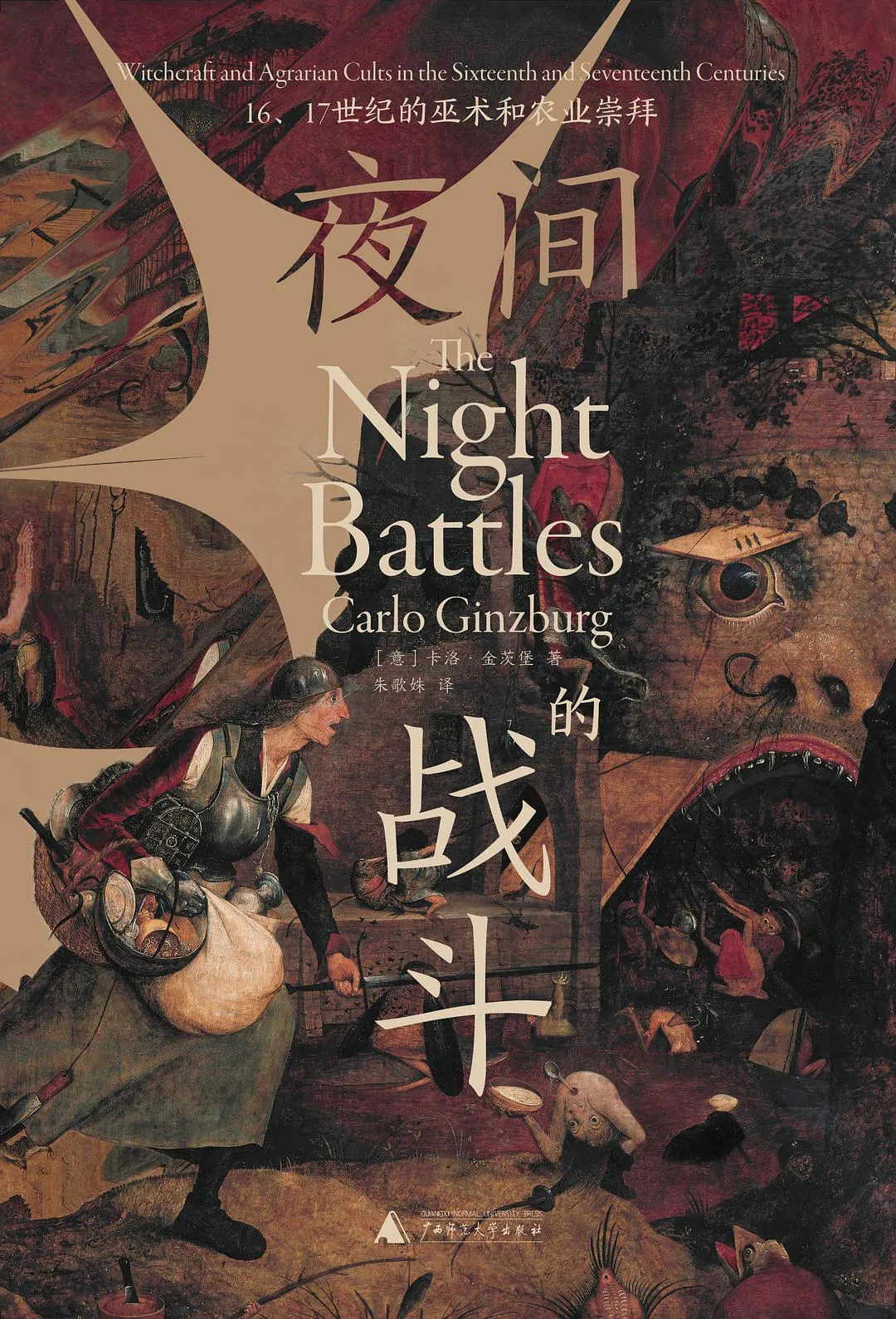

在维基百科上搜索卡洛·金茨堡的名字,返回的是一个不算长但足够有分量的介绍页面。你会看到,生于1939年的这位意大利历史学家,不到四十岁就凭借《夜间的战斗》和《奶酪与蛆虫》两本史学新经典著作,成为微观历史领域的权威人物;他的母亲娜塔莉·金茨堡和父亲莱昂·金茨堡,以及他的众多师友,都有自己的专属词条;他是2010年巴赞奖(Balzan Prize)得主,奖金与诺贝尔奖大致相当的这个欧洲奖项虽不甚为大众熟知,在人文、自然科学和文化界却声誉卓著、举足轻重......

卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg,1939—) 但在2020年6月第一次打开这个页面时,我其实对他和他的作品一无所知。

促成此次搜索的,是理想国编辑黄旭东发来的一条信息。他问我,有没有兴趣翻译一本叫《奶酪与蛆虫》的书,“史学巨擎金茨堡经久不衰的经典”。而我的第一反应,是拒绝。

这里面,有现实原因。当时,为了打发疫情封锁困守家中的无聊,我给自己接了大大小小的好几个活儿,日程表已经排的满满的,其中就包括为旭东翻译的第三本书。不过,这之前的两本,因为各种原因,一本无疾而终,一本迟迟未出,虽然不至于到了“一鼓作气、再而衰、三而竭”的地步,从理性考虑,似乎也不宜继续加大沉没成本。更何况,就凭我那自学来的三脚猫意大利文,和儿子一起读个《意大利童话》和《木偶奇遇记》是够用的,要翻译这种学术著作,可还差得远。

但更重要的,是心理原因。的确,我向来对历史颇感兴趣,大学时还差一点就转到历史系。二十多年前,通过几个文史哲专业同学的推荐,我就读过当时在他们圈子里火爆一时的《叫魂》和《王氏之死》,但其实颇有腹诽,觉得和陈寅恪的《论再生缘》《柳如是别传》明明是一条研究路径,却云山雾罩呈乖弄巧,难逃外来和尚好念经之嫌。在学校图书馆的小录像室,我还看过不止一遍画质低劣、字幕不知所云的法文版《马丁·盖尔归来》,不过那时也觉得,终归是有理查·吉尔和朱迪·福斯特这对帅哥美女出演、英文对白也听得懂的好莱坞版《似是故人来》更好看。

然而,以学术为志业,终究是一条我没有选择的路。更何况,我本就性子孤介,近几年绝处逢生后益发一意孤行,对“巨擎”和“大作”本能地怀着敬而远之的态度,觉得一众九天神佛开会的事儿,很轮不到我辈下界小妖掺和。

旭东倒也没有坚持,此事遂告一段落。又过了几天,他用微信给我发了一份英译本的电子版,让我“看看”。

那天晚上,做了饭,吃了饭,刷了碗,洗了衣服,打发了儿子上床睡觉之后,终于得以窝在自己最喜欢的一张阅读椅上,打开手机里的文档——再抬起头时,南半球的冬日,天色已经渐亮了。和儿子一起吃早餐时,他问,“你昨晚是在看笑话书吗?我一直听见你笑。”

几天前,我偶尔看到诗人W.H.奥登的一句话:“在那些我喜欢或崇拜的人之中,我找不到什么共同特征,但在那些我爱的人中,我能找到;他们都能让我笑出来”。这让我立时便联想起了那个不忍释卷的晚上——《奶酪与蛆虫》这本书的主人公梅诺基奥,可不就是一个让人发笑的可爱之人吗?只不过那笑,有时是会心一笑,有时是咯咯傻笑,还有时,是含泪微笑。

第二天,我给旭东发了一条信息:“这活儿,我接了。”

02它的故事是如此的动人心弦文本又是如此的精巧完美

当年招我入三联当记者的苗炜,曾给什么都感兴趣、什么稿子都敢写的我下过一个评语:“狗揽八泡屎,泡泡舔不净”。但人当然是会成长的——为了避免重蹈覆辙,这本书此后的翻译过程,虽然大半时间都只能见缝插针,可我给自己立下了规矩,不管怎样,每天都要翻上一点。好在,它的故事是如此的动人心弦,文本又是如此的精巧完美,很多时候,都如同一粒足以消解生活之苦、酬慰每日劳碌的酒心巧克力糖。而等到11月最后交稿时,甚至连我自己都不敢相信,这样一件开始时看似无论如何不可能之事,居然就真的让我做成了。

最重要的是,点击发送邮件的那一刻,我有足够的信心对自己说,这个译本,肯定不够完美,但应该对得起写作者的苦心,对得起编辑的信任,也对得起读者的期待。这种信心,来自于几个月中我越来越深刻地意识到,尽管身为一个没有受过历史专业训练的外行,而且在过去的几十年中,因为任性妄为一次次辜负了众多师长好友的期望,但那些误入的歧途和积累的愧疚,却在与《奶酪与蛆虫》的偶然邂逅中,成为了一股极其强大的推动力,帮助我达成了与其主人公梅诺基奥和写作者卡洛·金茨堡的奇妙契合。

必须强调的是,这个卡洛·金茨堡,对当时的我来说,并非那个后来凭借这本书名扬天下的史学权威,而是一个在六七十年代的意大利身处边缘、深知孤独为何物的年轻犹太学者。当时的他,也是在思虑纠结了十几年之后,才选择了在离经叛道的研究之路一往直前,并进一步尝试一种不合规矩的学术写作方式。

理想国出品《奶酪与蛆虫》《夜间的战斗》

是的,虽然微观史学近几十年来渐成显学,但任何一条熙熙攘攘的通衢大道,都曾经是一条少有人走的路。在金茨堡的《作为人类学家的宗教法庭审判官》一文中,他曾感叹过,作为《夜间的战斗》和《奶酪与蛆虫》之重要文献来源的乌迪内教会档案,将其介绍给他的某位学识渊博的天主教士,虽然就是土生土长的弗留利人,而且本人著有多部关于当地异端事件和反宗教改革运动的历史著作,但却从来不曾想过对自己眼皮子底下的这些卷帙浩繁、井然有序的宗教法庭审判记录予以发掘利用。

这当然是因为,并不是每一条少有人走的路,都会成为阳关大道——它也可能通向无人问津,甚至是死荫幽谷。就以曾让年轻的金茨堡心绪澎湃、令许多今天的研究者艳羡不已的那些宗教法庭审判记录为例,当时之所以乏人关注,一方面原因在于,最早尝试使用这些文献的新教历史学家,大多概念先行,只关心以此展示其先驱前辈面对迫害时的英雄气概,而在另一方面,心怀戒备的天主教历史学家,则有意无意地要去弱化宗教法庭这个在天主教徒内部都已变得不得人心的机构的历史作用。(参见《作为人类学家的宗教法庭审判官》(The Inquisitoras Anthropologist),收录于卡洛·金茨堡的文集Myths,Emblems, Clues, (Hutchinson Radius, 1990), P.156-64)

于是,反倒是一个年轻的犹太学者,被命运赋予了这样一个在时人眼中并不被视为机会的机会。而事实上,《夜间的战斗》出版后很长一段时间,都处于“没有人看”的状况,让金茨堡倍感孤立隔绝。(玛丽亚·露西娅·帕拉蕾丝-伯克,《新史学:自白与对话》,北京大学出版社,2006,第236页)

1493年拉丁文版《纽伦堡编年史》

然而,默默无闻并不是独持偏见、一意孤行所要付出的唯一代价。毕竟,因言获罪的遭遇不仅发生在400年前的磨坊主梅诺基奥身上,也曾发生在金茨堡的至亲好友身上。

03他亲耳听到的那些被抹杀、被遗忘和被扭曲的微小声音

1965年,26岁的卡洛·金茨堡依托宗教法庭审判记录完成了他的第一本书《夜间的战斗》。1976年,《奶酪与蛆虫》以意大利文首次出版,那时,他37岁。

但今天因此而赞叹金茨堡实为天才的人,很少会注意到,他的父亲莱昂·金茨堡(Leone Ginzburg),一位一战时从乌克兰流亡到意大利、同样精通多种语言、充满激情与睿见的知识分子,不到20岁就已经将果戈里和托尔斯泰的几部重要作品翻译成了意大利文,24岁时便与一群志同道合的朋友创办了以新锐前卫著称的埃诺迪出版社。然而,就在离自己的35岁生日只有不到两个月的时候,在被德军占领的罗马总监狱中饱受折磨的他,寂然死去,“未能说出自己的遗言,未能同任何人告别,未能完成自己的作品,未能留给我们哪怕只是一条口信”(出自莱昂·金茨堡幼时好友、意大利政治哲学家诺尔贝托·博比奥Norberto Bobbio的悼念文章)。

莱昂·金茨堡(1909-1944)与娜塔莉·金茨堡(1916-1991)

那时候,他与卡洛·金茨堡的母亲娜塔莉·金茨堡——一位家境优渥、才华横溢的小说作家——结婚只有6年。此前,虽然曾因参与反法西斯运动遭到逮捕、迫害和放逐,但他还是满怀对未来的希望,一直在发出自己的声音,并与妻子生下了3个孩子。谁会想到,就在盟军业已进入意大利、墨索里尼的法西斯政权倒台之后,1943年9月德军的入侵及其后垂死挣扎式的疯狂迫害,却让他在自由曙光即将来临时孤独地消失在黑暗之中。

《奶酪与蛆虫》的一纸风行,以及1979年发表的《线索:一种推定性范式的根源》(Clues: Roots of anEvidential Paradigm)在全球史学界引发的巨大反响,固然让卡洛·金茨堡一举成为意大利文化界举足轻重的人物。

但在与我通信时,这位82岁的史学权威,却不乏苦涩地回忆起了一段无能为力的经历。1991年时,他当年就读于比萨高等师范学校时认识的至交好友、意大利左派领袖阿德里亚诺·索弗里(Adriano Sofri),因涉嫌鼓动某起刺杀事件而被判处22年监禁。坚信好友清白无辜的金茨堡,运用自己研究宗教法庭审判的史学专业技能,专门为此撰写了一本书。在这部《法官与历史学家》(Il giudice e lo storico, 英文版:The Judge and the Historian)中,他抽丝剥茧,据理力争,希望能够借此说服上诉法院的陪审团,没有任何证据足以判定索弗里有罪。然而,他失败了:初审判决被维持,但随后索弗里莫名其妙地被宣布无罪,可惜没过多久,原判便再度被确认。索弗里身陷囹圄,在那里度过了9年时光,直到身患重病,几乎死去,才被改判为在家中服刑。但具有讽刺意味的是,从另一个角度看,金茨堡却又是成功的。《法官与历史学家》迄今为止已经被翻译成了7种语言,俄文版也马上就要面世。

《法官与历史学家》英文版

所有这些,都在提醒着我们,当我们阅读和谈论微观史学以及作为其焦点的小人物与小事件时,实在有必要时时反躬自问:何者为小?何者为大?在这“须臾之间,变化无穷”的小大之间,我们自己从哪里来?此刻置身何处?未来又要向哪里去?

毫无疑问,卡洛·金茨堡在《奶酪与蛆虫》中呈现出的梅诺基奥在两次审判之间的心态变化,能够帮助我们回答这些问题。而他曾在许多场合中提及的一件童年旧事,或许也有所助益:那是1944年夏天,他的父亲被迫害去世后不久,5岁的他和母亲及外婆躲避到了佛罗伦萨附近的山区。但因为德军恰好选择从那里撤退,计划中的安全所在反而成了炮火纷飞的前线。有一天,他正在阅读意大利儿童作家卡萝拉·普洛斯佩里(Carola Prosperi)所著的一本名为《世界上最幸福的孩子》(Il più felice bambino del mondo)的童书,他的外婆——整个家族中唯一一个非犹太人——把他叫过去叮咛道:“如果有人问你的名字,你必须说,是卡洛·坦齐(Carlo Tanzi)”。坦齐,是他太姥爷的姓,意大利最古老的贵族姓氏之一。

“我永远都忘不了那一刻,”金茨堡在邮件中说,“回头看去,便是在那一刻,我成了一个犹太人。我知道这听起来有些自相矛盾——但这个悖论,与让·保罗·萨特在《关于犹太人问题的思考》(Refléxions sur la question juive)中提出的“犹太人的民族性是迫害之产物”的观点形成了共鸣。当年我读到萨特这篇文章时,认为他的观点很没有说服力——但我自己的个案,却支持这种观点。”

《奶酪与蛆虫》的主人公磨坊主梅诺基奥

而当我同样回头看去时,无论是第一次阅读《奶酪与蛆虫》那个晚上的心潮澎湃,还是翻译过程中无数次的泪盈于眶,以及中译本出版后读到的来自众多普通读者的奇妙共情,无疑,都与金茨堡化入史笔的个人情感密不可分:他亲耳听到的那些被抹杀、被遗忘和被扭曲的微小声音,他自身成为其中一缕的真实感受,与梅诺基奥这个16世纪磨坊主的声音,产生了直指人心的奇妙共鸣。

04

一个更大、更奇妙、更引人入胜的宇宙

然而,必须指出的一个事实是,我的这种回看,很大程度上发生于《奶酪与蛆虫》的中译本完成之后。在翻译的过程中,尽管遇到不少挑战,但出于一种并无凭据的对“屠龙少年终成巨龙”的疑虑——或者更贴切的说,是对自己当记者时惯常“拉虎皮做大旗”之旧我的厌弃——我一直没有试图与卡洛·金茨堡本人联系。

这当然是一种冒险,但其灵感,却暗合了金茨堡在书中提出的“双盲实验”的概念。假如一个16世纪的磨坊主,在宗教改革和印刷术的赋能之下,凭借着他所接触到的那几本内容庞杂芜乱的书籍,从他那自下而上的蛆虫之角度。(worm’s-eye view,一个美学术语,通常被译为虫瞻图或仰视图,从地面或最下层向上看去的景象,与自上而下的鸟瞰图bird’s-eye view相对)看去,也能窥见一个与古代哲人和当代人文主义精英所见略同的宇宙,那么,有没有可能,我这样的一个外行,也可以见贤思齐,依葫芦画瓢?

可能性当然存在,正如其风险所在。首当其冲的一个问题便是:出版四十多年来,《奶酪与蛆虫》已经被翻译成二十多种语言版本,它的“可译性”,不言自明。但为什么这么多年,却依然没有一个中文译本出现?

除了各种操作上的阴错阳差,一个关键原因,或许在于这个文本本身的特殊性。

《奶酪与蛆虫》葡萄牙语版及韩语版封面

《奶酪与蛆虫》波兰语西班牙语不同版本封面

大名鼎鼎的《奶酪与蛆虫》,其实是一本小书,假如跳过前言和注释,意大利文版和英文版都只有一百多页的正文,很快就能读完。那感觉颇有点儿像我多年前第一次去法国,到卢浮宫看《蒙娜丽莎》,在人群中挤挤挨挨到了近前,对着的却是一幅很小的画——还没有大学好友送的《蒙娜丽莎》2000块拼图拼起来尺寸大。当然那微笑足够迷人,然而当时对达芬奇和文艺复兴都所知寥寥的我,也不过是看个热闹而已。等到真正开始能领会它的好,明白了当那些大师热情赞颂《蒙娜丽莎》时,到底在赞颂些什么,已是多年之后了。这中间,隔着物是人非,悲欢离合,读过的书,走过的路,还有决定性的信仰一跃。

不过,帮助我理解《蒙娜丽莎》的那些东西,这一次,显然帮助我在《奶酪与蛆虫》这本小书中看到了一个更大、更奇妙、更引人入胜的宇宙。而且,卡洛·金茨堡也显然比达·芬奇更愿意让人了解,他笔下这个16世纪磨坊主的宇宙图景,到底是被如何勾勒渲染出来的。在这本书的几个前言中,金茨堡就像一个颇有些“毒舌”的画评家,对着一些号称师法传统、实则呆板拙劣的行画指指点点:“画嘛,不是只有这一种画法儿的”。而在秀出一幅别出机杼、令人惊艳的小品画之后,他又在注释部分亮出了自己的绘画工具包,毫不藏私地展示出所用的画笔颜料和临摹、习作与废稿——“想学啊?我教你!”

厘清了这个三位一体的动态有机结构之后,剩下来的工作,就无非是见招拆招了。

说来也巧,当科学记者时,我的职业训练之一,就是阅读大量的学术论文,然后用尽量通俗易懂的语言将其改写成面向大众读者的文字。翻译《奶酪与蛆虫》的几个前言,正好便用上了这套老把式。而注释部分的翻译,除此之外,最难的是涉及拉丁文和多种欧洲语言。但之前因为其他机缘,我已经学了一段时间的拉丁文和意大利文,加上二十年前为谈恋爱学的800小时德文,以及这些年为看懂文艺电影而学的一点儿皮毛法文,在字典辞典、学术数据库和强大的搜索引擎帮助下,翻译过程更多的是个水磨工夫——当然,不熟就是不熟,眼一花,手一懒,便会出错。比如第一版注释中的“La beaute dumort”(死者之美),被我随手翻成了“美女与死人”,书一出来马上就被认真的读者发现,贻笑大方。

对我而言,整个过程中最难的,反而是看起来最简单、读起来最顺畅的正文。原因在于,身为著名作家娜塔莉·金茨堡之子,又和伊塔洛·卡尔维诺相交甚深,卡洛·金茨堡在这一部分充分表明了他的与史学造诣不相上下的文学功底。磨坊主梅诺基奥出于自发阅读热情而涉猎的那些书,内容、体裁和风格极其庞杂芜乱,而在对此进行解读分析的过程中,金茨堡又引入了内容、体裁和风格更多元化的文本。可是凭借他的一支生花妙笔,62章的正文结构严密自然,叙述徐疾有致,文字琅琅上口——就算我的意大利文水平有限,也足以感受到原文中曼妙的韵律之美。如果只是简单逐字直译,不仅辜负了写书人的一番苦心,更无法反映这本史学著作当年横空出世时令人惊艳的创新性。于是,我决定挑战一下自己,试试能不能隔着一层英文的滤网,依然将这本书的文学性以中文再现出来。

在这个尝试中,我重新翻开了许多自己读过的书——近几年为解人生之惑慢慢读来的神学和哲学著作,当记者时为做某些选题临时突击的社科经典,还有大学时在法理学、中国法制史、民法、刑事诉讼法、西方法律思想史和罗马法课堂上囫囵扫过的教科书。但对这个中译本如今所呈现的样貌影响最大的,却是许多我自己在青少年时期胡乱读过的书。那里面,有一些神奇地呼应了金茨堡写作《奶酪与蛆虫》时作为灵感来源的作品和作家,比如《圣经故事》、《神曲》、《十日谈》、《天方夜谭》、《福尔摩斯探案精选》、《弗洛伊德传》、《牛虻》、《狱中札记》、《布莱希特戏剧选》、《意大利童话》......但还有一些看似八杆子打不着的志怪传奇、弹词话本、评书相声二人转,却在我理解并转译书中大量引用的16世纪欧洲大众通俗文学文本时帮了大忙。

05重要的,不仅是这些书还有促成了我与这些书本相遇的那些人

是的,曾经的我和梅诺基奥一样,也是个小城里的读书人。受惠于八十年代的读书热和思想解放,以及当时生活在东北小城中来自五湖四海的工农兵学商,一个家里从来没有出过读书人的女孩子,也有机会读到倾注了无数前辈作家、翻译家和出版家心血的美好文字,借此知晓一个更广阔的智识世界的存在,甚至立下与自己的出身并不相称的“寻求高高在上的东西“的宏愿。仰仗时代之幸,这宏愿在十几年后竟部分实现了——虽然很快便应验了那句名言:“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。”

在这种求诸于以往个人经验来实现理解的过程中,我越来越清楚地意识到,重要的,不仅是这些书,还有促成了我与这些书本相遇的那些人。这其中,有帮助我体会到读书所赋予之自由的小学语文老师,有当年与我父母同事、离休返城时以书相赠的下放干部和知青,有新华书店和邮局里外表严厉但经常会以一种东北式的生活智慧暗中相助的店员,甚至还有我自称“斗大的字不识一箩筐”的姥姥——在印刷厂工作的她,经常会拿一些废印张回来生火、糊炕、铺鸡窝、叠纸盒。就是通过这些废印张,我以零落不全、颠倒错乱的方式接触到了《巴黎圣母院》、《基督山伯爵》和《约翰·克里斯朵夫》,而且倒逼出了凭借结构布局和铺垫伏笔准确推测故事走向的本事。

当然,我永远都会心怀感激的,是大学一年级时在昌平园里给我们这些困处京郊的文科新生当班主任的几位青年教师。在一个“庙小妖风大、水浅王八多”的地方,他们拒绝成为弄权者的帮凶和洗脑工具,无私地向学生开放自己的书架,热情地用业余时间为我们开设讲座,耐心指点当时懵懂的我们读《宽容》、《异端的权利》、《西西弗神话》和《陈寅恪的最后20年》,把叙事传播和学术研究的良种撒在我们心中。

而在这些身影中,最让我难以忘记的,却是大二时在校园里偶遇相识、由此指导我系统地读了两年西方经典的沈叔平先生。因为他的谦逊和我的少年轻狂,直到多年后,我才发现,这位肺和气管不太好、总是轻声慢语地叮嘱我不要浮躁、要回到希腊回到自由本源的老先生,原来是西南联大的学生,网上广为流传的那张西南联大校门的照片,就出自他之手。退休后翻译了《法的形而上学原理》和《政府片论》的他,帮我克服了对那些名字诘屈聱牙的西方哲人史家的恐惧,让我看到浮云蔽日下那些经典原典的简明美妙。然而,因为我的心有杂念,忙于各种当时看来很重要的事情,大三之后,我慢慢减少了和沈先生见面的频率。后来,还是通过沈夫人认识的一位住我隔壁寝室的山鹰社同学传话,我才到校医院见了因肺炎住院的沈先生一面,虽然当时并不知道,那竟然就是最后一面。我清楚地记得,站在插着鼻管的沈先生床前,我忐忑万分,惭愧无地,不知会面对何种疾风暴雨,然而他也只是轻声慢语地问:“你最近在读什么书啊?”

2018年的影视作品 Menocchio the Heretic 中的磨坊主梅诺基奥遭受宗教审判

多年来,我一直有意无意地回避着这些记忆,因为它们全都指向一个我不愿面对的问题:你何德何能,又以何为报?但在翻译《奶酪与蛆虫》的过程中,我亲见的这些人的音容笑貌,却与若隐若现于叙述中的那些梅诺基奥的同时代人,发生了奇妙的重合。因为史料的缺乏,金茨堡在书中对他们往往只是一笔带过,然而翻译过程中将这些草蛇灰线连缀起来之时,个人记忆与经验的补足,却让我得以更深刻地理解了金茨堡所提出的那个假说:文化之间,存在着一种双方互相施加影响的循环往复的关系,这些影响会从底层向高层流动,也会从高层向底层传送。

而在这个过程中,道,成了肉身。

即是肉身,便绝不可能完美。但这不完美,是否也反过来证明了道不远人、求者必得?

让这个想法变得日益强烈起来的,是2020年底发生在个人生活里的几件事,而卡洛·金茨堡为《奶酪与蛆虫》撰写的“2013年版前言”,也令我对他这个人产生了越来越大的兴趣。说来有趣,放在本书开头的这篇前言,反而是我最后才着手翻译的,当初的潜意识里,多少沾染了原教旨主义的傲慢与偏见。

但在对整本书有了足够的了解之后再来看这篇前言,已成权威的金茨堡对微小与宏大、窄路与捷径的诚挚反思,他对正确批评意见的坦然接受(金茨堡在书中弄错了圣塞韦里纳枢机主教的两封信件所针对的对象)和不同观点的认真反驳,以及他那种迫切的“要把金针度与人”的热情,立时变得极其动人。那没有看见就信的有福了,但对于非要亲眼看见总不能信的人,他并没有滥用自己的权威加以鄙夷唾弃,而是坦然亮出已经被人看到和没有被人看到的伤痕,既授人以鱼也授人以渔——无需居高临下,自有万钧力量。这时,我开始有些懊悔于翻译时没有试着去联系他求解一些难点和困惑了。但鉴于书已译成,必要性似乎已不大,于是便就此撂下了。

不成想,就在《奶酪与蛆虫》的中译本书稿过了审校环节即将下厂印刷时,旭东再次联系上我,说《上海书评》有意采访一下金茨堡,问我愿不愿意试试。

这一次,我没有再推托。

06透过他们或微小或宏大的声音所传送出来的真正的神性

但坦率地讲,这是一个巨大的挑战,身为记者的过往和作为中文译者的近便,并帮不上什么忙。毕竟,《奶酪与蛆虫》业已面世45年,被翻译成了二十多种语言的版本,形形色色的问题,想必都已经被不同的采访者以不同的语言问过了。我准备的第一份采访提纲,包括了十几个中规中矩但也泛泛而谈的“标准”问题,可就在要发送给编辑前看最后一遍时,我充满沮丧地意识到,其中大半,都可以用促成圣奥古斯丁归信的那句话来回答:“拿起来,读!”

那还干嘛费这个功夫?——“你们从前出去到旷野,是要看什么呢?”

辗转反侧了一个晚上,我最后交出的,是一连串完全基于我自己的好奇、困惑和反思而生,而且其实颇具冒犯性的问题。旭东看过后,有些担心的提醒我,是不是太过个人化了,况且有些问题,只要老先生答一句“没有”或者“不”,也就没有下文了。

我自然也有这样的担心,可还是一如既往的倔强,坚持给金茨堡发出了一份几乎没有修改的采访提纲,然后对自己说,就算不成,又有什么损失?几年前经历过话语权反噬的我,不是已经学会像第一次受审后的梅诺基奥那样,“最好是佯做不理,最好是从外部加以观察”,抽身远离,过自己的日子。正如孔夫子所说,“吾少也贱,故多能鄙事”,幸得身逢升平盛世,靠着自己的小把式和天意人情的恩慈,不是也能衣暖食足。更何况,从记者变译者,无需再负言说之轭,又得以为窈窕淑女作嫁衣裳,根本就是一件赏心乐事啊!

但我隐隐有种预感,这个从网上的照片和视频来看、拥有与沈叔平先生极其相似的明澈双眼的意大利历史学家,或许,会给我带来某种惊喜。

出乎意料的是,这惊喜,在三个小时之后就来了,考虑到两地时差,简直可以视为秒回。由此,便开始了一场断断续续持续了一个多月、以英语这种对双方而言均非母语的中介语言进行的线上对话。

两个素昧平生、经历相差悬殊的人,必然带着各自的偏见与误解出发:金茨堡先是弄错了我的性别,后来又显著高估了我对意大利文学术论文的兴趣和理解能力;而我在羞愧之余跟自己说,就算不可能尽读老先生截止到2019年完成的“27本书、3本编著和171篇史学随笔”,把翻译成英文的那一小部分看个大概,应该也是可以的吧?——事实证明,兴致勃勃地从本地大学各个图书馆里搜罗回来的那一摞书,读了不到五分之一,因为欠缺与《奶酪与蛆虫》的那种特殊共情以及相应的史学功底,也就难以为继了。过程中,我显然问了不少傻问题,但金茨堡总是不厌其烦地一一作答,而且视我的程度发来各种各样的参考资料。但当我试图偷懒耍滑走捷径时,他也会恰到好处地讽刺我一下:“我当然不想窃取你宝贵的时间。”

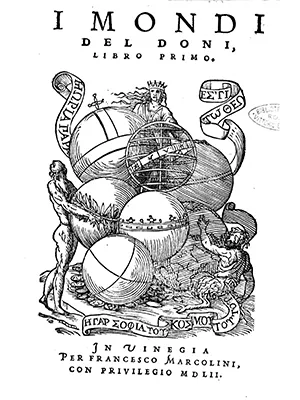

《奶酪与蛆虫》书中的插图,上:《大千世界》,1552年,罗马国家中央图书馆;下:《卡拉维亚之梦》1541年版的扉页插图,奥地利国家图书馆。

随着这场极其迷人、极其具有启发意义的对话缓缓展开,我越来越相信,只要怀有真诚的求知之心,偏见也可以通向洞见,误解甚至可能促成理解——事实上,理解本身就应当是一个循环往复的过程,是相通的条条大路,而不是罗马那个固定的终点。

一个例子,是在翻译《奶酪与蛆虫》时,我曾以为书名只是简单地取自梅诺基奥一段充满奇思异想的供词,但在与金茨堡对谈的启发下翻阅了贡布里希的《艺术与幻觉》、又重看了一遍爱森斯坦的《战舰波将金号》之后,我才发现,无论是“蛆虫”和“奶酪”,都是多层次的隐喻,有着我当时并未领悟到的深刻激进主义内涵。而在又学习了一段时间的意大利文和词源学后,我更意识到,甚至连“il formaggio”和“i vermi”,都是“基于譬喻之上的二次方譬喻”,这些微言大义,不可避免地遗失在了从意大利文版到英文版、再从英文版到中文版的转译之中。

这当然很关键,但其实又并不重要。因为在82岁的金茨堡身上,我清楚地看到了,“今是”,并不必然意味着“昨非”,进一寸,自有进一寸的欢喜。这种欢喜心在耄耋之年的他身上依旧沛然浩荡,远远超出了许多虽正当盛年却尸居余气、自愿“躺平”的人。

更重要的是,这样的欢喜心,在沈叔平先生的身上,我也曾见到的。

多年来,我一直喜欢哲人以手指月的这个譬喻,将其理解为对施者大智大勇的歌颂,以及对受者切勿在那根手指头上析精剖微、吹毛求疵乃至生出点金妄念的警告。可在与金茨堡交流的过程中,我慢慢发现,这种理解,其实也掉进了功利主义的陷阱,等于是在用计较之心,度孔颜之乐。《奶酪与蛆虫》固然始于一个微小的声音,但相对于这本书异乎寻常的声名大噪,金茨堡60年来的著作等身,何尝不是微小的声音?

因为造化弄人,沈叔平先生退休时只是一个副教授,毕生所学,留下只是寥寥几本译作,而且出于时代限制,当年他便已经对译文质量不甚满意,开始着手修订,只可惜天不假年。然而,他们都没有因此放弃一次次地走进知识的旷野,利用一切机会,向走近他们身边的人伸手指示,那轮照在古往今来每个人头上、虽偶有阴晴雨雪云翳遮挡、但怀着信心仰望终将得见的皎皎明月。他们何尝介意,这个人是不是他们初时选中的对象?他们又何尝在乎,有没有人继承自己的衣钵?

因为他们已亲身体验了那光明的美好,那被照亮的喜悦,所以他们相信,只要指出方向,修直道路,就总会有后来者在自己合适的时机,跟着他们的脚步,伸出自己的手指。

这,才是透过他们或微小或宏大的声音所传送出来的真正的神性。而他们的这种欢喜心,比所有其他一切终将烟消云散的浮名虚利,都更能令人发心追随。

丢勒《圣安东尼在阅读》(《奶酪与蛆虫》中文译本封面设计原图 )

记念着这个微小的声音,我将满怀感激之情地与磨坊主梅诺基奥和历史学家卡洛·金茨堡挥手作别。与他们的奇妙邂逅,帮我达成了对自己一段过往的救赎。但每一个“被解放的人”,所应当做的,不是因此生出贪留执念,为自己打上某个标签,甚至以此为进身之阶,而是要像他们一样,带着对生活和真理的欢喜心,不断发出自己的声音,也不断去寻找、倾听和传递那些值得被听见的声音,以小以大,或微或著。

因为,正如梅诺基奥所说的:“以我们的肉身之眼无法察见万事万物,但以心灵之眼相看,一切都能被洞见,无论是大山、墙壁还是每一样事物......”

是的,这是向我们每个人发出邀请的一个挑战,但同样,也是一场盛宴。

|